先日、「G2010時代の救急法講習の進め方~指導者ワークショップ」を開催しました。

所属団体問わず心肺蘇生法普及に携わっている人たちが一同に会して学び、情報交換しようという無料のイベント。

連休の最終日だったにも関わらず20名近い人たちが集まってくれました。

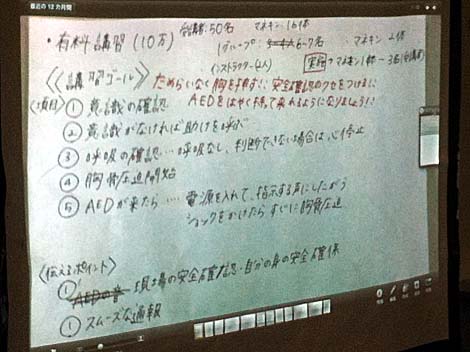

最後は put it all together ということで、CPR講習のコースデザインを行うグループワーク。それを参加しなかった皆さんにも共有していただきたく、ご紹介したいと思います。

その課題はざっとこんな感じでした。

今回、ワークショップに参加した人の大半は、AHA BLSインストラクターや、消防の応急手当普及員など、心肺蘇生法普及団体に所属している人たちでした。

恐らく全国的にもCPRインストラクターといえば、団体所属が普通でフリーランスの人はあまりいないはず。

日本の心肺蘇生法講習は厚生労働省の検討会が示した220分という時間目安のせいで3時間コースが大半。大手団体に所属するインストラクターは基本的に3時間でCPRを教えるというスタイルが事実上標準になっています。

ここが第一のシンキング・ポイント。日頃3時間でやっているものを2時間で終わらすにはどうすればいいか?

考え方は色々あります。例えば、

1.マネキンと指導者の数を増やして時間短縮を図る

2.人工呼吸は教えない

3.工夫をした講義時間を減らす

4.講習終了時の目標(ゴール)の設定を変える

こうして、普段はあたりまえと思っている講習の流れを自分で再構築する中で、いろいろ気づくことがあるんじゃないかなというのが主催者側の意図。

その中で自然と心肺蘇生法講習の目的・意図の見直しも行われるはずです。

例えば、3時間でやっている内容を全部を無理やり2時間で終わらせようと思ったらどんなことが起きるか? インストラクターとしての目標は、「心肺蘇生法講習会」という儀式をそつなく終わらせることではないはず。受講した人が技術を身につけて使えるようになること、願わくばそのスキルを長く維持すること、ですよね。

で、あれば受講者のゴールを設定して、講習全体をチューンナップもしくは再構築していく思考が必要となります。

こんなところをグループワークのディスカッションで気づいてもらえたらなと考えていました。

さて、2時間での講習の目標(ゴール)が決まった。次は講習の具体的な進め方を考えていかなくてはいけません。

日頃、自分たちが開催している講習に無駄なことはありませんか?

ありがちなパターンとして、全員の前でメイン・インストラクターが講義+デモンストレーション。そして各マネキンごとのブースに分かれた後、担当インストラクターがまた説明+デモンストレーション。受講者の練習時間は少なくなっていく、、、

デモンストレーションは本当に必要でしょうか?

余談になりますが、午後から行われた「G2010時代の救急法講習の進め方~指導者ワークショップ」の前に、同じ会場で市民向け無料AED講習を開催していました。

そこでの講習の進め方では、インストラクターのデモンストレーションは一切しませんでした。映像教材も使いませんでした。

どうしたかというと、まず受講者さんにやってもらいました。「はい、胸の真ん中に手の付け根を当ててください。そうです、そこです」といった具合に一人の受講者さんを手取り足とり教え、時に「どのようにしたらうまくいくでしょうか?」などと質問を投げかけ、考えながらCPRの流れを行っていただきました。

あまりに見事にさらっと流れてしまうデモンストレーションに比べれば、見劣りするかもしれませんが、やっている受講者さん本人や、見ている他の受講者さんの中に残るものはより鮮やかに印象づくのではないかなと思います。

ありがちな間違いや、注意点なども自然な形で盛り込んで説明が出来ます。

インストラクターによる、お手本となるデモンストレーションは絶対に必要なものなのでしょうか?

それも根本的に考えるべきポイントかもしれません。

ワークショップの課題の解説を、と思いましたが、この調子で書いていくと、かなりの分量になりそうなので、ここでいったん区切ろうと思います。

冒頭に書いた課題には、実にたくさんの要点・落とし穴が隠れています。

しばらく連載の形で紹介していこうと思います。目標は3日おきくらい更新。

どうぞご期待ください。

コメント

失礼します。遠藤と申します。

こちらのブログにコメントするのは恐れ多いのですが、折角オープンに

していただいた、またとない機会なので、稚拙ながら考えてみたことを

書き込みさせていただこうかと思います。

まだ続くとのことなので、とりあえず稚拙な思考過程の一部だけで失礼

します。

おバカなところは大目に見て、適当に突っ込んでください。

まず個人的に考えてみたことは、講習のゴールを考える上で、そもそも、

この課題内容にある条件にいたる過程で、依頼先とどのような話し合い

をした結果、このような課題(状況)が生まれてきたのか?

そもそも、私たち(課題の中で依頼を受けた人間)は、そもそもどのよう

な団体で、何ができて、どこまで提供できるのか、それらについて想像を

膨らませてみました。

修了証は求められたのだろうか?修了証に、そもそも期限を切る必要性が

あるのだろうか。切るとしたら何のために切るのだろうか?

その中で依頼を受ける以上、精一杯の結果を出すことは当たり前だけども、

そのゴールは、必ず「心肺蘇生の質の向上」や「救えるようになること」

が正解だろうか。。。

一般市民にとっての「実効性」と心肺蘇生の質は必ずしもイコールでは

ないかもしれないと、最近、個人的に感じる部分もあります。

工場の工員50人に対してということなので、仕事上必要があって会社の

認める研修、ビジネスとしての依頼であることは、まず間違いない。

だったら、工場の工員(アルバイトもたぶん含んで、たぶん50人もいたら、

全員が全員親しいわけではないだろうし、分業制の進んだ日本の工場で、

工場の規則を守って隅から隅まで何でも知っている工員なんて少ないかも

しれない・・・)にとって、実効性を高めるために一番必要なポイントは

どこだろうかを考えなければ。

「予算10万だけ。時間もないから工員50人に対して、一度にAED講習

すること」という条件を、依頼主から付きつけられることなんていっぱい

あるとは思います。

自分が、想像される(今回の依頼講習を一緒に行なう)複数のインストラ

クター同士の関係性の中で、これを付きつけられたとしたら、

自分たちは「何に対して責任を負うべき」なんだろうか。(=ゴール)を

考えた結果としては、

『願わくばそのスキルを長く維持すること』ではありませんでした。

遠藤様、ワークショップご参加、ならびにブログ上のディスカッションにもご参加いただき、ありがとうございます。

大事な点、いくつかご指摘いただきました。

1.ゴールをどこにするか

2.業務命令としての受講で受講者のモチベーションが一定していない可能性

3.予算が10万円「だけ」という認識

3に関しては、後日別項で取り上げようと思っているテーマですので、1、2に関してのみいくつか。

ゴールの設定は難しいですね。一般的には、まずはCPR技術の習得、次いで実践可能な能力として応用力をつける、そして長期維持という感じかと思います。ただし、これは自ら講習を受けにくるようなやる気満々の人だからこそいえることです。

遠藤様のおっしゃるようにCPRをする動機がない人に技術習得をしてもらっても、実践にはつながりませんから、今回のような工場での義務講習では、まずは入り口をそろえる、つまり受講のモチベーションを固めるアクションが必要かと思います。

場合によっては、この入り口をそろえるだけでも大変なことがあります。

工場スタッフ全員ということですから、CPRを行う責任があるという立場ではないかもしれません。その人たちになにを求めるか、場合によっては緊急通報システムの発動に重きをおくというのが現実的かもしれません。そのおまけとして応援を待つ間、胸を押すことだけでも、、、

今回の想定の中での依頼は「AED講習を」ということでした。これは企業依頼でよくありがちな表現方法です。依頼者と私たち指導者の間の認識のずれをどう埋めていくか、企画段階での依頼者とのすり合わせ、今回の課題ではそこまで触れることは考えていませんでしたが、グループディスカッションの中でそんなところにまで話が及ぶことがあったらいいなとはちらっと考えていまし

こんにちは。

皆様先日はお疲れさまでした。

私の勝手な質問で、工場勤務者という状況設定になってしまい、申し訳ありませんでした。

そうです、一番前の入り口付近に座っていましたオッサンです。(笑)

今日も地元消防の要請で土建屋さん連中40人対象に講習会を行いました、

明日も同じ土建屋さん対象に行います。

最近は、一体何が本業なのか良く解りません。www

さて、ゴールを何処にするか・・・ですが・・・

そもそも、皆様方は(私も含めてですが)一体何の目的でこう云った講習会を行っていらっしゃるのでしょうか?

ゴールを何処にするかは、まずここからはっきりさせないと見えてこないと思います。

世の為人の為?

只の自己満足?

人の前に出てエラソーな事を言いたいだけ?

何処かでお世話になった恩返し?

只の医療ヲタ?

ま、各自人それぞれ自分の目的はあると思います。

一方、受講される方の目的は何でしょうか?

会社から言われたから仕方無く・・・

何処かでお世話になったから?

イケメンインストが居るという噂だから?

心配性だから?

只の資格ヲタ?

受講される方にも受講動機は色々あると思います。

こう云ったインスト側にも受講する側にも人それぞれの目的や動機がある中、一体何をゴールにすればいいのでしょうか?

そもそも一般市民向けの心肺蘇生講習会等の目的は、何でしょうか?

質の高いCPR???

安全確実にAEDを使用出来る???

私はそうは思いません。

一般市民向けの講習会で一番大切な事は、いかにスムーズに二次救命へ引き継ぐ事が出来るか・・・

ココだと思っております。

確かに質の高いCPRや、安全にAEDを使用できるようになる事ももちろん大切ですが、一番重要視している事は、いかに早く傷病者を発見し近づいて行き声を掛けてあげる事が出来るようになるか・・・

ここです。

一般市民はここが一番高いハードルだと思います。

医療関係者や少しばかしの知識でエラソーな能書き垂れているインストには、このハードルの高さは理解出来ないと思います。

このハードルをいかにして低く感じて頂けるようになって頂けるかが、一般市民向け心肺蘇生講習会の最大の役割だと思っております。

幾ら質の高いCPRが出来ようと、幾ら安全にAEDが打てようと、発見~意識の確認~救急への通報が遅れたりしたら何の意味も無い。

それこそ”お作法の講習会”になってしまう。

一般市民は医者ではない。

出来る事なんて高々知れている。

それを難しい言葉を並べてみたり、一見解り易そうに説明しているつもりでも、実は専門用語の羅列で、インスト自身が自己満足に陥っているだけなんて講習会は、腐るほど見てきた。

”やって欲しい事”と”出来る事”は全く違うという事を良く理解して欲しい。

とかく医療関係者や消防の行う講習会は”やって欲しい事”の羅列で終わる。

ガイドラインが改定されるにつれて”やって欲しい事”が大分”出来る事”に近づいてきた感じがする。

一方受講する側も”出来る事”を少しだけ”やって欲しい事”に近付けて行く必要があると考える。

その”塩梅”加減を上手にやって行くのがインストの務めだと思っている。

敷居を低くするという事について一つ・・・

この手の講習会に参加すると、良く尋ねられます。

”フェイスシールドや防護用のグローブは持ち歩いていますか?”って・・・

普通の一般人がこんな物持ち歩いている訳が無く、そんな物を持ち歩いていたらむしろ不自然。

もちろん、今後そういった方向へ持って行く必要はあるかと思いますが、実際問題無理っぽい。

自慢では無いですが、私は持ち歩いていません。

各インスト資格カードと一緒に首からぶら下げていますが、あれはあくまで講習会時に”こう云った物もありますよ”って言う見本の為。

その代わりに、普段持ち歩いているカバンの中にはコンビニ袋4枚と三角巾1本は必ず入れています。

防護用のゴム手袋は”ゴム手袋としてしか使用できない”のです、基本的には。

防護用のゴム手袋を持ち歩く目的はあくまで自身の感染防護用。

それだったらゴム手袋に拘る必要は無いと思います。

コンビニ袋だと、防護用の手袋の代わりにもなるしバケツ代わりにもなる。

バス酔いした時のエチケット袋にもなる。

細く折りたためば止血帯の代わりにもなる。

買い物の時のエコバッグの代わりにもなる。

色々使えるんですよ。

私はこう云った事が”敷居を低くして、普通の人誰もが、誰か具合の悪い人に声を掛けてあげる事を簡単な事と思って頂ける工夫”だと思って講習会を開催しています。

ポケットマスクを持ち歩いてくださいね、防護用のゴム手袋を持ち歩いてくださいね・・・

これも確かに必要です。

ただ、こう云う話をすると必ず”何処で売ってるの?幾らするの?”と訊かれます。

う~ん・・・薬局では売っていないですね~、ネットで買えますよ~・・・でも100個単位なんですよ~・・・

そんなやりとりで、購入する人が居ますか?

絶対誰も買いませんよ、しかも自腹ですよ。

質の高いCPRも必要ですが、こう云った”素人感覚”が一般向け講習会には絶対必要です。

なぜなら、一般市民=素人に教えているのですから、インスト自身も素人の感覚を忘れては絶対に上手くいきません。

まさ様

私は、ちょうど、この記事の写真にあるプレゼンをさせて

いただき、修了証について、まさ様にツッコミをいただき

ました遠藤と申します。

修了証の管理方法や、工場の安全管理などについて教えて

くださり、ありがとうございました。

講習のゴールについて、ひとつだけ書き込みさせていただきます。

「一般市民向けの講習会で一番大切な事は、いかにスムーズに

二次救命へ引き継ぐ事」は、とても理解できました。

その上で、もう少し付け加えさせていただくとするのであれば、

「インスト側にも受講する側にも人それぞれの目的や動機」が

あると、ご自身でおっしゃられている通り、

1.一般市民が一次救急を行なう目標

2.講習会の主催者の目的と受講者の動機

3.講習会で受講者がたどり着く『ゴール』

以上、3つに分けられると個人的に理解しています。

1.の一般市民が一次救急を行なう目標は、救命の連鎖から

考えても、『的確に二次救命につなぐこと』は動きません。

しかし、3.の講習会のゴールは、2.しだいで、如何様に

二次救命に達するか、その具体的到達点であって、

けっして全てが、曖昧な「二次救命につなぐ」ことにはなら

ないのではないかなと、個人的に感じます。

もちろん、消防庁発信の救命講習であれば、救急隊の方々が

自分たちに引き継ぐまでの方法を指導するわけですから、

当然、ゴールが「二次救命に引き継ぐこと」に成り得るでしょう。

場合によっては、通報すれば全て指示してくれるから、その指示に

従うだけでいいですよ、のひと言だって、立派な講習になりえる?

かもしれません。

ただ、場合によっては、一般市民のククリではあっても、

立派に質の高い心肺蘇生を目指しただけ、より意味のある講習も

存在すると、個人的に考えています。

しかし、それが全ての講習に当てはまるわけでは、けっして

ありません。

3つを的確に整理してゴールを設定し、組み立てを工夫したり、

時には営業熱心にもなる必要のあるのが、

所属団体を問わず、独自に講習会を組み立てるインストラクター

の姿ではないでしょうか。。。

こんにちは。

講習会当日、Aグループに属していた松田と申します。

講習会の時は、課題をこなしていくことについて時間がなかったという印象だったのですが、後からいろいろなことを振り返って考えることが多かったように思います。

他の方々の意見を聞いていて、関心したり参考になることも多く、とても勉強になりました。

私は実際に講習会で教えるというほどのことはやっておらず、社内で別の会社の方達に対して、年に何度かお話している程度です。

インストラクターとして活動するには、実際には限られた時間の中で打合せや伝達をする必要があり、主導するインストラクターのかたは、参加するインストラクターに対して目的や重点項目などを的確に指示する必要があります。

いつも同じメンバーで対応していれば、お互いの考えや教え方などを理解できており、短い時間で通じる部分があると思いますが、

初対面のかたが入ると、その点難しいように思います。

私は、会社から救急法を教える担当として認められている訳ではありませんが、「会社で教える」という担当者の立場で考えて講習内容を決めています。

私の会社は工場ではありませんが、今回の想定については、私なりの思いで考えていました。

日頃一緒に勤務している会社の同僚・上司・部下等の顔見知りの人達ということは、街中で偶然一緒になった知らない人達の集まりとは違う対応ができると思っています。私が心がけていることは、その「チーム」としての力を生かした対応です。

職場では3月末にAEDを購入設置しましたが、AEDに関する規則を「消防計画」の中に入れる予定です。東京と筑波の2つの事業所のスタッフと話をしていますが、筑波の消防署職員が、私が作成した規則案を見て、

「私達は業務としてゴム手袋を常時使用していますが、市民のかたが常備するのは難しいのではないか?」と聞かれました。

私は「職場として対応するので、従業員に対して感染防止の意味でもきちんと教える必要があるし、常備するつもりです」と答えました。

基本的なCPR・AEDなどの講習と、その他の話は別の日に行うように分けています。

今まで職場では消防関係のかたに講習を実施していただきましたが、私はそのときの様子を写真に撮ったり、講師とスタッフの会話を聞いて思ったことなどを記憶しておき、後日話の中で確認していました。

手の置きかたを覚えているか、このとき講師がこのように言っていたが理解できたかなど、思ったことは写真を見ながら振返ってもらったりします。

職場などで、従業員に対して継続して教育していける立場の肝(核?)となる人がいる場合、その人達が内部で継続的に教えていけるようにインストラクターがアドバイスできれば、意味があるように思います。

インストラクターの方達は、それぞれの経験や強い思いで考えて教えているので、2時間という枠の中で、何を目標にして、何を省略するかということも、違って当然ですし、それぞれのかたの意見も理解できます。

スタッフの皆さんもお疲れかと思いますが、また私達のためにブログでのフォローを続けていただくようお願いいたします。

インストラクターや指導者と呼ばれる人は、なんの目的でCPR講習会を開くのか?

実はこれもワークショップで突き詰めたかったテーマのひとつです。

憧れから始まったものかもしれない、でも、人に教えるという行為について回る責任と覚悟。

「とかく医療関係者や消防の行う講習会は”やって欲しい事”の羅列で終わる。」

自省をこめて受け止めたいと思います。ありがとうございます。

松田さんがおっしゃるチームとしての対応、すばらしいです。

公募講習は個人の寄せ集め。意識が高い人が集まるかもしれないけど、講習終了後は散らばっていく個人。

それに対して企業依頼の講習は、基本チームです。

この部分で公募講習とは練習の仕方やゴール設定、また教える内容が違ってくる部分もあるはず。

二次救命に関しては、これまでもチーム蘇生が言われていましたが、今回ガイドライン2010ではBLSに関してもチームワークが強調されています。それを活かせるのが、依頼講習ではないかと思う次第です。