連載宣言をした「G2010時代の救急法講習の進め方~指導者ワークショップ」に関するフォローアップ記事第二段。

今回は、皆様の関心が高いと思われる蘇生ガイドライン2010の手技の指導方法について考えてみたいと思います。

手技に関する変更点は主に次の3つ。

1.胸骨圧迫の深さ(成人) 4-5センチ程度 → 少なくとも5センチ

2.胸骨圧迫の速さ 100回/分程度 → 少なくとも100回/分

3.「見て聞いて感じて」の廃止 → 気道確保なしで胸の動きの目視のみ

まず、胸骨圧迫(心臓マッサージ)からいきましょうか。

この変更点をどう救命講習に反映させますか?

変更というにしてはあまりに些細です。特に圧迫の深さの変更は、深さが記録できる高級マネキンを使っていない限り、評価できるものでもありません。

ましてや言葉で、「少なくとも5センチに変わりました!」と言ってもピンとくるわけでもないし、、、、

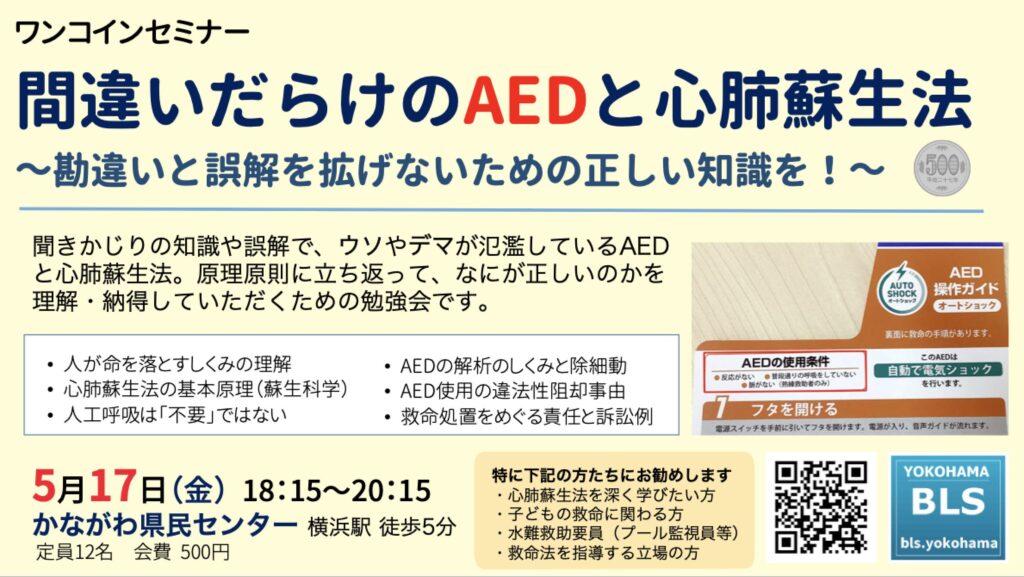

企業から依頼されたAED講習を組み立てるというグループワークの中で、そんな具体的な指導方法をディスカッションしてもらえたらというのが主催者側の意図でした。

5センチ以上と数字を連呼したところで、受講者の行動には結びつきません。

どうしても数字に目が奪われがちですが、少なくとも5センチに変更されたというメッセージの本質はなんでしょうか?

すごく単純化していうと、弱いとダメ、ということ。

「思ったより強く押してください、自信をもって」などと伝えるのが現実的でしょうか?

たいていの人の胸骨圧迫は「弱すぎる」という点は、ガイドライン2005の時点で言われています。今回のガイドライン2010で新たに示されたのは、不要な人に胸骨圧迫をしてしまった場合でも実害(骨折等)は思ったより少ない(2%)。だから、ためらわず胸骨圧迫をすべきということ。

受講者の実行性を高めるための情報提供として、こういった受講者の不安を軽減させる話もG2010の方向性としてはありと思います。

続いて、胸骨圧迫の速さについて。

これも「少なくとも」100回/分ということで、微妙な変化です。

これに関してはいろいろな意見が出ました。

・110回/分程度のテンポの音楽を見つけて、リズムを取る

・メトロノームを105回/分に設定して、言葉上100回/分以上と説明

・100回/分で従来どおり練習して、このテンポを下回らないようにと説明

何がいいんでしょうね。

エビデンス的には、80回/分を下回ったらダメという点は譲れない

120回/分程度で速いほうがよかったというデータ

速すぎると心臓が空打ちになって効率下がる

速すぎると疲れて、質の高いCPRが継続できない

ここで、インストラクターが押さえておかなくてはいけないポイントがひとつ。

「それじゃ、速ければ速いほうがいいんですか?」

という受講者からの質問への対応。

日本版ガイドライン2010では、速さの上限に関しては十分なエビデンスがないと書かれています。

ガイドラインのとおりに答えれば間違いはありませんが、受講者の行動レベルへの働きかけとしてはちょっとそっけないですよね。

そこで頼りになるのは、まずは 国際コンセンサスCoSTR 2010。

There is insufficient evidence to recommend a specific upper limit for compression rate.

ただ、残念ながら日本版ガイドラインの記載とまったく同じ。(というか日本版ガイドラインがこれを踏襲しただけなのですが)

次に、他国のガイドラインを見てみると、面白いことがわかります。

まずはヨーロッパ蘇生協議会(ERC)のガイドライン2010。

at least 100min (but not exceeding 120min)

少なくとも100回/分。しかし120回/分を越えないこと

CoSTRにも書かれていますが、論文としては120回/分で効果的だったというデータはあります。しかしそれ以上に関してはデータがない。だから少なくとも120回/分までは速くて大丈夫、という判断。

この部分を採用したのがヨーロッパ。やはり上限を示さないと指導上、困ると考えたのかもしれませんね。

ちなみに オーストラリアのガイドライン2010 では、こんな風に書かれています。

approcimately 100 compressions per minute (almost two compressions/second)

約100回/分(ほぼ1秒に2回)

ここでも120回/分というテンポが登場しています。1秒に2回という言い方は、1分間に100回以上のテンポで、というよりは、わかりやすくて使えそうですね。

このあたりの話を講習会でどれだけ踏まえるかは、インストラクター次第です。日本版ガイドラインには書かれていないことだから受講者に言っちゃいけないというのも一つの考え方。

ガイドラインにないことを結論として伝えることは問題があるかもしれませんが、方向性や考え方を示す程度の引き出しをインストラクターは持っておきたいものです。

こうした情報を知っていれば、「ガイドラインに書いてあるんだから、速ければ速いほうがいいんですよ。1分間に150回を目指しましょう」なんて、おかしなことをいう人はいないはず。

スイマセン、また息が切れてきました(^^;

「見て聞いて感じて」の廃止 については、次回、書きます。

コメント

本日も消防の依頼で土建屋さん35名に普通救命講習を開催しました。

今日はベテランインストの方ばかりでしたので開会のあいさつ後すぐに班分けを行いました。

私の班は試しに”展示=デモンストレーション無し”で、いきなりAEDも入れてやってみました。

初めての試みでしたが、このやり方はやはりイマイチです。

非常に効率が悪いです。

今日感じた事は、やはりデモもしくはしっかりとしたDVD投影が必要と云う事です。

初めての試みでしたので、時間配分もかなり変わってくる訳で結構後悔しました。

さて、ガイドラインの話が良く出てきます。

はたして講習時に”ガイドライン”と云う言葉は必要なのでしょうか?

この世界に籍を置く人間として考えると、ガイドラインは神的存在なのかもしれません。

最終的には”ガイドラインにそう書いてあるから・・・”で逃げ切る事も一つのテクニックです。(私は嫌いですが・・・)

でも普通の人はこのガイドラインと云う言葉自体知らないのではないのでしょうか?

そう云う方々を前にして、ガイドラインが変更になりました・・・ガイドラインにはこう指示してあります・・・

こんな事言っても時間の無駄だと思いませんか?

私はそう思っていますし、私自身そういう説明をされたら嫌ですので、私の行う講習会では絶対ガイドラインと云う言葉は出てきません。

もちろん今のネット社会です、受講される方も結構事前に勉強されています。

質問があれば当然しっかりと説明はしなければなりません。

そんな受講される方がちんぷんかんぷんな事をクドクド説明するよりも、出来るだけたくさん胸骨圧迫を練習して貰う、出来るだけ色んな場面を想定して初動~通報~CPR~AEDの練習をして貰う事に重きを置いております。

遠藤です。

マイナーな普及団体などに属すると、特にG2005に替わったばかりの

ころなどは、消防系の方や赤十字系のインスト様に、やり方が違う!

と、よく怒られたものです(笑

そして、日本では消防庁の救命講習が一番受講者数が多いわけですが、

過去に受けたことのある受講者さんなどは、

「救命講習で教えてもらったことが絶対!」そして全ての土台になって

いると思い込んでいる人も少なくない事実がありますね。

そうした人に、同じところと、なぜ違うことろがあるのか、知らない

からこそ、ガイドラインにそって話をすると理解が深まることがあり

ます。

もちろん、必要がないのに、ペラペラとムダな座学を増やす必要は

ないのですが、負担にならない程度に、基礎スキルは変らないし、

それはガイドライン、しいては国際コンセンサスに由来するということ

を告知段階で伝えると、安心して参加してくれたり、質問も広く、時に

深くなったりすることがあります。

これは、あくまで私個人の場合ですが。

松田です。

通常インストラクターは特定の団体に所属して活動していて、その団体としての教え方の決まりに沿って指導しています。時には公的な認定証が発行されるものもあり、決まり通りに教えられることは、インストラクターとしての責務なのですが、それが逆に変な縛りになっている場合があると思います。

ある団体の小児の救急法を受講した時に、その団体が販売していたビデオを事前に購入して見ていました。受講日の休憩時間に講師のかたに「購入したビデオでは人工呼吸と胸骨圧迫の比が15:2となっていますが、教えているのは30:2で、どちらが正しいのですか?映像からしてかなり古いビデオのように思えるのですが。」と聞いたことがありました。当時はまだ教えられたことを覚えるという状況で、背景となることなどを理解するという余裕はありませんでした。講師のかたは「そうなんですよね。古いのを販売しているんですよね」これが講師のかたの答えで、それ以上の言葉はありませんでした。

インストラクターとして、規定以外のことを教えて受講者を混乱させないようにすることも配慮の1つで、そのように団体として指導している場合もあるかもしれませんが、これは受講者への対応として失礼になることがあり、インストラクターを信頼できないと思う場合もあります。全員のいるところで質問される場合と、個別に質問される場合と、答え方を変える場合もあるかもしれませんが、規定以外の話をして後で責任問題になる可能性があるということかもしれませんが、不自然すぎると思います。言葉と場所(その時の講習の主目的)を選んで説明できることは、インストラクターとして必要なことだと思います。

私の上司は「へたなことをすると後で訴えられるから、何もしないほうが良い」と言いました。事業所長である上司と私と、いざとなった時にどちらの言葉が信じられるのでしょうか。理解されないかもしれませんが、私はガイドラインの説明まで踏み込んですることがあります。今の方達は、法的に義務がある訳でもなく、真剣に話を聞いていただけているとは言えないところがあるのは正直なところです。ただ、私は「一般市民だから教えるのはここまで」というような視点では話をしていません。

教材のDVDがあったので、救急車から病院に運搬された後の病院内での対応のシーンもスタッフに見てもらいました。薬剤のための静脈路確保など、医療者でないとできないこともありますが、基本は胸骨圧迫と人工呼吸です。私達市民は、救急車で搬送された後どのように対応するのかなど、ほとんど知りません。「やっていることで重要なことは、ほとんど医療従事者も市民も同じであり、これが良い状態で継続して実施できることが、傷病者・会社の同僚の良い状態での復帰にかかっている」ということを話しており、これは会社にいる人だからできることかもしれません。

「ガイドライン」「国際コンセンサス」については、日本の講習会ではあまり語られることがなかったように思います。背景を理解していることは必要で、どのように出すかはインストラクターの判断と力量になるのかと思います。

遠藤です。

ちょっと記事の方向性とズレた感があるので、話題を戻しつつ、

あらためて少し触れさせていただきたいと思います。

「それじゃ、速ければ速いほうがいいんですか?」

こういった質問には、ある程度、スピードとか意識できる余裕が

あるときは、1分という尺の中のスピードを自分の中で競うので

はなくて、

1回1回の胸を押し込む速度にこだわって、押したら胸が戻った

ことを意識して、また速く強く押しこむことが大事だということ

を伝えています。

そうすると、遅すぎる場合は別にして、

何となく全体の速度もおよそ、100回/分を少し超えるところで

そろってくるような印象を得ています。

押す深さについて、ためらう人が多い場合には、肋軟骨の図を

見ていただいて、意識がなくなると、筋力の抵抗もなくなって、

(高齢者を除けば)やわらかい軟骨の弾力に守られて、

ほぼ折れることなく押せますといった話を伝えます。いかがな

ものでしょうか。

ただ、こういった静止画、動画を使うには著作権の問題があって、

準備に、必要以上に手間や時間がかかったり、あったらあったで、

つい、そういった話にばかり時間を多く割いてしまったりで、

かえってインストラクターとしての未熟さを露呈させています。

ガイドライン云々を受講者さんに言うことに関してのディスカッション、興味深く拝見しました。

いう必要もないというのも分かりますし、ガイドラインということで講習内容に説得力と受講者の自信につなげることが出来るというのも一理あると思います。

特に、ガイドライン過渡期の今は、特に日本国内講習がまだ移行していないことを考えると、ガイドライン改定プロセスについてチラッと触れておいたほうがいいのかなとも思います。

松田さんのおっしゃるように、指導者としては、指導団体のローカルルールと、準拠しているガイドラインで決められていること、そして科学的根拠のあるコンセンサス2010で挙げられていることの理解は必要です。そんなことを受講者に説明する必要はありませんが、指導者のポテンシャルとしては必須と思います。特に多様性の出てきたG2010時代には。

最後に遠藤さんのコメントにあったように数字に拘泥せず指導するスタンス、すばらしいと思いました。場合によっては少なくとも100回とか、いちいち数字を出す意味はないかもしれません。実施するうえで100という数字はまったくといっていいほど意味はありません(絶対的なリズム感を持っている人以外は)。そこから読み取れるメッセージは「遅いよりは速い方がいい」。それで十分かもしれません。