AEDを貼るかどうか迷う…

そんなご質問をよくいただきます。

駅で倒れたのは女性!

公衆の面前で服をはだけてしまっていいのか? 痴漢と思われないか? あとで訴えられないか?

そんなことをイメージしての質問が多いようです。

まず、結論、答えです。

(胸骨圧迫をしなくていいと判断したらAEDパッドも貼らない)

胸骨圧迫されていれば、堂々と服を脱がせて大丈夫。

胸骨圧迫がされていれば余計な心配はいらない【AED】

胸骨圧迫(心臓マッサージ)されている人の服をはだけたからと言って、それを痴漢と疑う人はまずいないと思います。

どうみても 救命行為 ですから。

胸骨圧迫(心臓マッサージ)は、胸が 5cm 以上沈む強さで、ガツガツと胸を押す行為です。

簡単にいうと、ひどく痛いです。

これだけ痛いことをされても微動だにせず、血の気のないギョッとするような顔色でグデっと伸び切っている。

AEDを持った人が、そんな人の服をはだける、ハサミで切っていてもその正当性に疑問を感じる人はいないでしょう。

この胸骨圧迫されている人は、完全に意識はありませんので、不当に服を脱がされたといって後で訴えるということも考えにくいです。

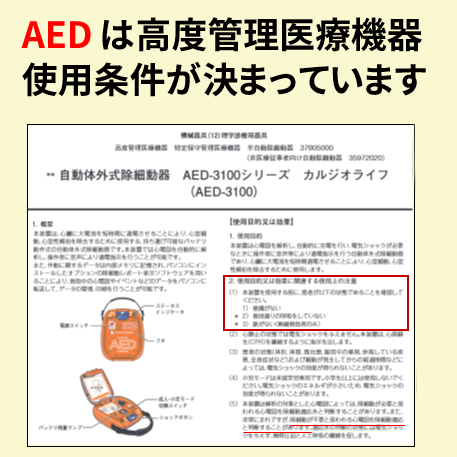

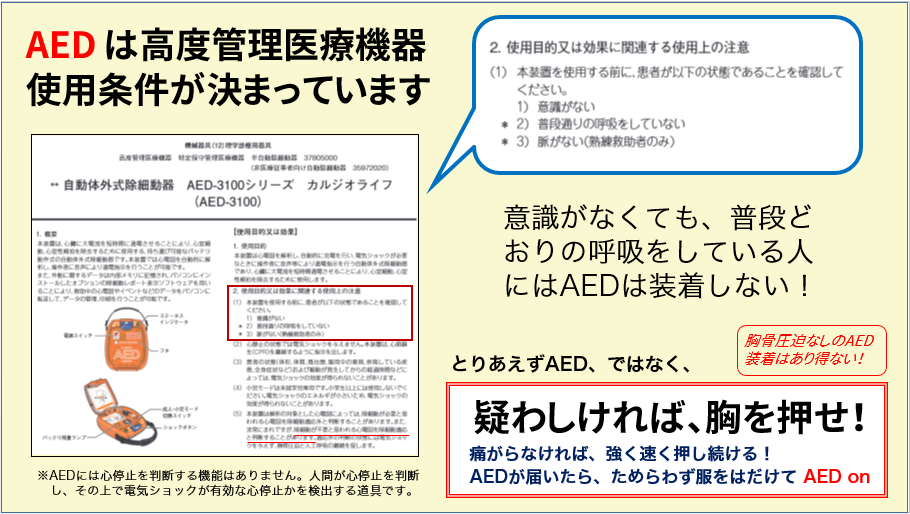

AEDには心停止を判断する機能はついていない

心臓マッサージされている人にだけAEDを装着する、この原則を知っていれば法的トラブルなどを心配する必要はありません。

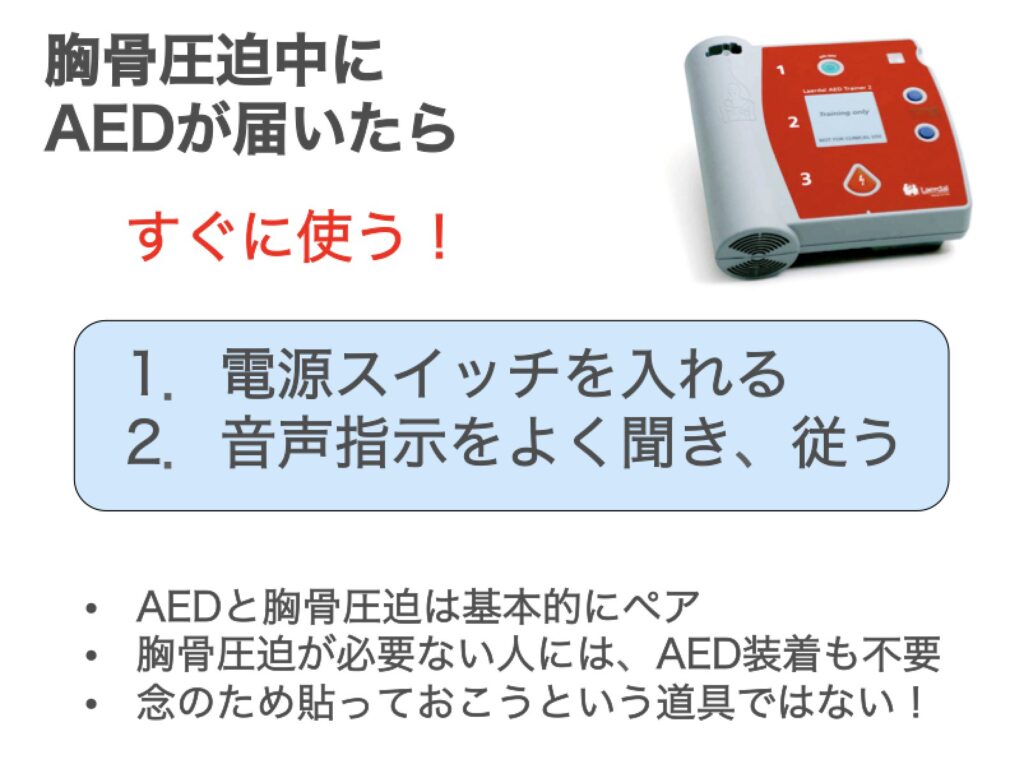

AEDの解析で心停止を判断させようとすると、問題が起きがちです。人が倒れていたらとりあえずAEDをつけろ、みたいな発想。

AEDは心停止を判断する機械ではありません。救助者が反応と呼吸を確認して、心停止状態であることを前提に装着する設計になっています。

AEDはコンピューター内蔵で、電気ショックが必要かどうかを判断してくれるから、安心して使ってください。必要のない人にショックをしちゃうことはありませんから。

救命法指導員にありがちなこの言葉に間違いはありませんが、これを真とするためには、大事な前提条件があります。

AEDの使用条件、つまり「意識・反応がない、普段どおりの息をしていない」を守った上でAEDを装着するということです。

市民向けの救命法手順では、

1.意識・反応がない

2.普段どおりの呼吸をしていない

となったら、心停止と認識して胸骨圧迫を始めることになっています。

つまり、AEDの装着条件は、胸骨圧迫と同じ。

これが冒頭で結論としてお伝えした、胸骨圧迫されていない人にはAEDは装着しない、ということなのです。

救命講習やBLS講習でもそうですよね? 誰かが心停止を認識して胸骨圧迫されているところに、あとからAEDが届くという形で練習したはずです。

使用条件を守らずにAEDを装着したらどうなるか?

なぜAEDに使用条件が決まっているのかというと、先に書いたとおり、AEDには心停止を判断する機能がついていないからです。

脈あり心室頻拍でもショック適応となってしまう

AEDの電気ショックは、医学的には「除細動」と言います。心電図的にいうと除細動が適応となる波形には2種類あって、心室細動と心室頻拍。

心室細動は、心臓が無秩序にケイレンしている状態なので≒心停止と判断できます。しかし問題は心室頻拍です。心臓の下のほうが激しく動いている状態なのですが、この心室頻拍に対して電気ショックをする場合は条件がつきます。

無脈性であること。

心室頻拍には、血圧が保てている場合と、血圧が有効に出せていない場合の2種類があるのですが、このうち、脈が触れないレベルの血圧のときだけ、つまり無脈性心室頻拍のときに限って電気ショックが適応となります。

脈あり心室頻拍を呈している人は意識があって会話ができる場合もあります。この場合は電気ショックをしてはいけないのですが、AEDは脈拍の有無を判断する機能はついていませんから、必要もないのに、意識があるまま、電気ショックをしてしまうのです。

AEDが安全な機械であるためには、装着条件を守るのが前提

救命講習で聞くような「不要な人にはショックしないから大丈夫」というのは、救命講習での教わる手順に従った場合に限ります。

つまり、呼吸確認などの精度の問題はあれど、少なくとも胸骨圧迫されても痛がる素振りがないのであれば、心停止の可能性は限りなく高い。そのうえでAEDを装着すれば、間違いはほぼないだろう、ということになります。

2004年7月に法令解釈が変わって市民がAEDを使えるようになった当初は、医療機器であるAEDへの抵抗感を払拭するために「安全性」が強調されて教育されてきた部分がありました。

それ故にAEDの使用条件の部分がぼんやりとしたまま普及活動が続いて18年。

2022年の今年にはオートショックAEDという危険なものが日本でも認可されてしまいました。

それなりにAEDの普及は進み、市民によっての救命ケースも増えてきた反面、バイアスのかかった救命教育による不適切使用例も増えてきているのが事実。

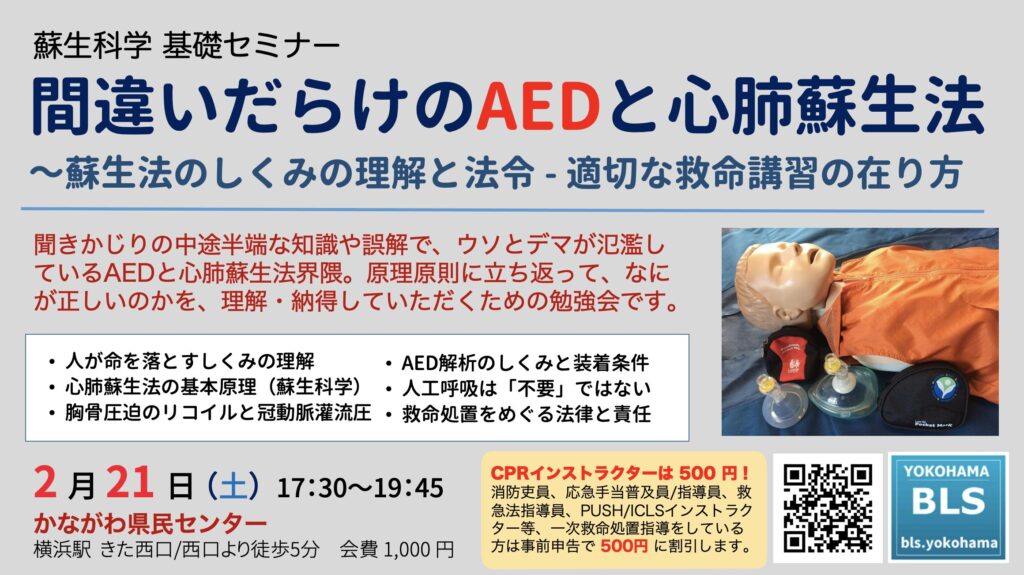

そろそろAED教育について、基本に立ち返って見直す時期なのではないかと考えています。

そこで最近は、BLS横浜では市民向けの短時間講習でも、このようなスライドでAED装着条件についてははっきりと明示するようにしています。

対象に合わせてAED教育を変えていく

必要のない人にAEDを装着して、意識があるまま電気ショックがされてしまったという事故は、2018年に日本国内でも報告されています。

このケースは、脈アリ心室頻拍ではなく、発作性上室頻拍に脚ブロックが合併したものだったようです。

AEDは心電図解析をして、例えばR波の間隔が180回/分以上で、幅の広いQRS波をもって心室頻拍を検出します。そこで上記のようなケースでも誤判断がされてしまいます。まあ、まれなケースと思います。

不要な人にショックがされてしまうケースは、成人では確率としては非常に低いでしょう。洞調律で心拍数が180回/分を超えることはまずないからです。

ですから、研修を受けたことがない人が何も知らずに使うのは仕方ないでしょうし、悪意・重過失はないので、仮に不要なショックを与えてしまった場合でも法的に免責されるはずです。知識のない一般の方が善意から積極的にAEDを使うことに反対するつもりはありません。

ただ、保育園の場合は注意が必要かもしれません。

もともと心拍数が速い乳児の場合、180回/分を越えることは稀ではないからです。脚ブロックが併発していなければいいのですが、成人に比べて誤作動のリスクが高くなることが懸念されます。

ましてや、小児の心停止の大半は呼吸原性とされています。「ショックは不要です」と言われるのが第一想定。あえてオートショックAEDを導入する必然性は低いでしょう。

問題は救命講習のあり方です。

市民向け普及講習であっても、わざわざ研修を受けに来るくらいの意識の方には、AEDの使用条件を今以上にはっきりと伝える必要があるかと思います。そうすれば、冒頭にあったような女性だからといってAEDを含めた救命処置開始の迷いが減ることが期待できます。

また、介護職員や施設職員、学校教職員、スポーツ指導員など、多少なりとも「責任」が発生する立場の人に向けた業務研修では、免責される一般市民とは違ってAEDの使用条件をきちんと教育していく必要があります。

まがりなりにもAEDは医療器具。

2004年7月以前は、医師しか使えない道具であった点を、救命法指導員は重く捉えなおす時期と考えています。

参考:類似・関連記事