昨日、虎ノ門ヒルズで開催された日本蘇生科学シンポジウム(J-ReSS)で紹介されていた衝撃の論文、その中身をご紹介します。

簡単に言うと、胸骨圧迫のみの蘇生法が普及したことで子どもの救命率が下がり、年間10.7人の子どもの命を救えなかったことが推定される、という内容です。

筆頭は、岡山大学の小原隆史先生。

ヨーロッパ蘇生協議会 ERC の学術誌 Resuscitaion に発表されたもので、アクセプト日が2025年6月27日、7月5日にパブリッシュされた最新の学術論文です。

タイトルは、“Compression Only CPR and Mortality in Pediatric Out-of-Hospital Cardiac Arrest During COVID-19 Pandemic”、日本語にすると、

新型コロナウイルス感染症蔓延中の小児院外心停止における胸骨圧迫のみの蘇生法と死亡率

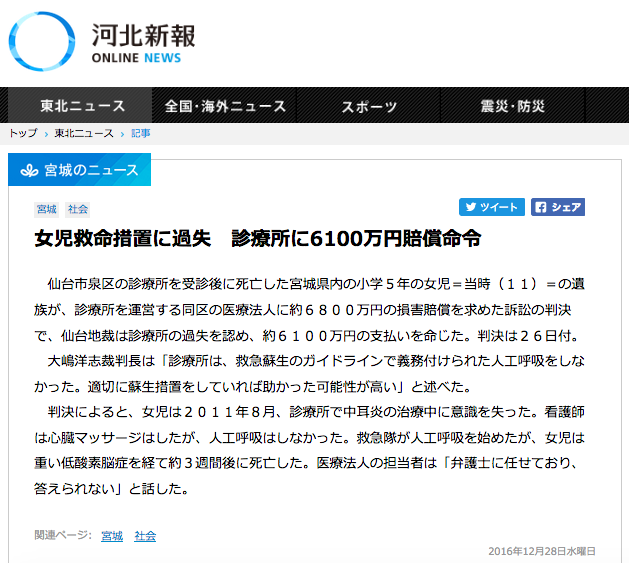

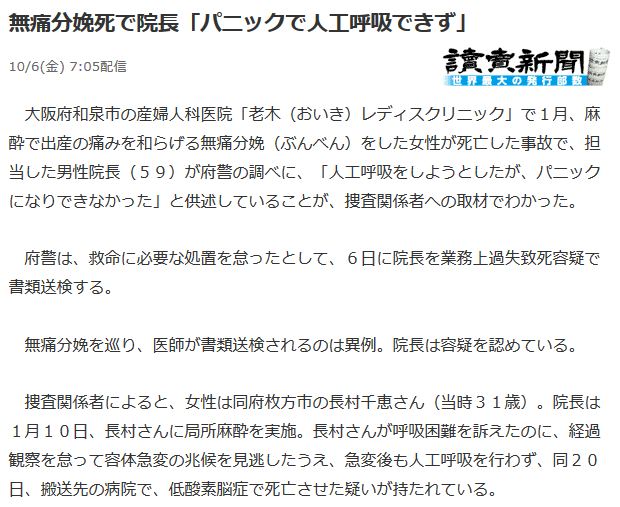

コロナ以前から「人工呼吸はしなくていい」という心臓マッサージ(胸骨圧迫)だけの蘇生法が台頭してきていましたが、いわゆるコロナ禍によって、世間の空気感としてそれは決定的なものとなりました。

この「人工呼吸を省略した蘇生法」が、子どもの救命にどう影響したのかを調べたのが、この研究です。

日本では2005年から、ウツタイン様式という国際規格に基づいて、病院外で起きた心停止について全国の消防本部によってデータが取られています。

この統計データを使って、コロナ前とコロナ中、そしてコロナ後の、子どもへのバイスタンダーCPRの実施率と死亡率について比較検討。それが最新の日本の救命事情として世界に向けて発表されました。

これは今後の世界の蘇生ガイドライン策定に影響するだろう論文として着目されています。

この研究からわかったこと

細か数字は原著をご覧いただくとして、主な結果と結論をピックアップしますと、、、

結果

- 7,162件の小児心停止症例のうち、現場にいた人によってCPRが実施されたのは 3,352件(46.8%)

- 人工呼吸を含めたフルサイズの蘇生法が実施された割合は、コロナ前は33.0%だったが、コロナ中には21.1%に減少した

- 胸骨圧迫のみの蘇生法の実施割合は、30日死亡率と不良な神経学的転機と相関していた。この傾向は年齢や心停止の原因を問わず一貫して見られ、特に非心原性心停止の場合に顕著だった。

- 人工呼吸を併用した蘇生処置実施の減少により、コロナ中は年間10.7件の過剰死亡が起きていたと推定される

結論

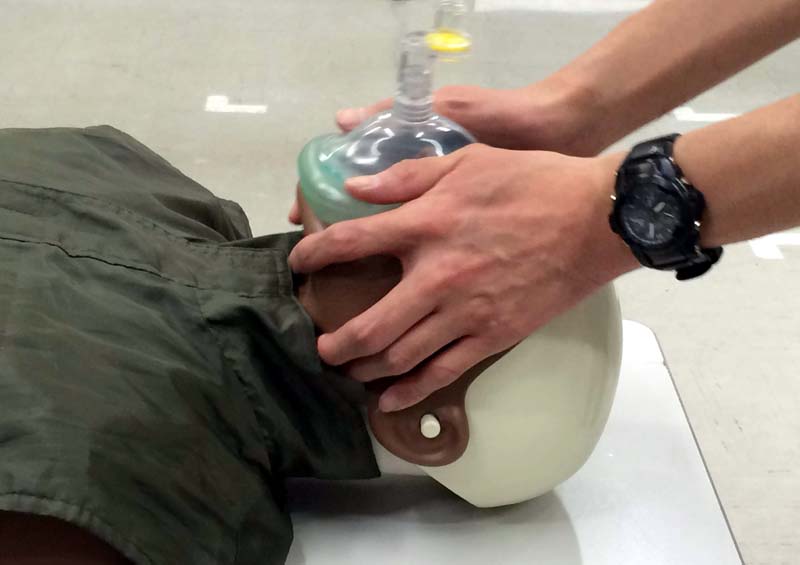

これらの結果は、小児の病院外心肺停止における救命呼吸の重要性を強調している。胸骨圧迫のみのCPRは成人には適していても、小児では予後を悪化させる可能性がある。小児の蘇生訓練においては人工呼吸を重視し、感染対策を強化し実施していくことが、今後の感染拡大事態においても不可欠と言える。

一言でいうと、胸骨圧迫のみの蘇生法が一般的になった影響で、子どもの救命率が下がった ということです。

背景と考察

コロナ蔓延下でも子どもの救命に人工呼吸は必要とされていた

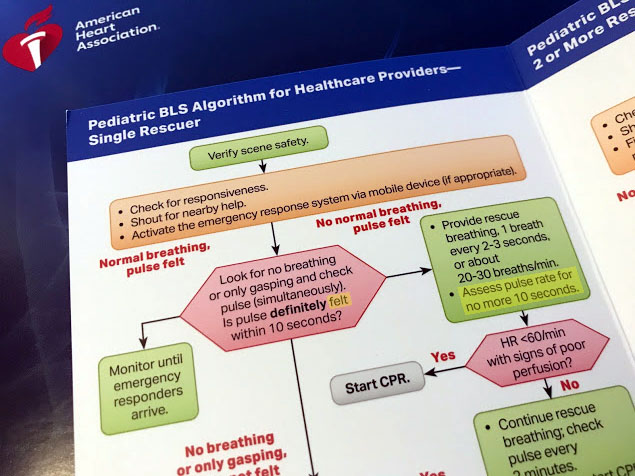

子どもの救命においては人工呼吸が必須。

子どもの心停止の前提は呼吸原性だから。

この事実は、この論文が出る前から言われていることで、昔も今も蘇生教育の中ではあたりまえの話、いまさら目新しいことではありません。

しかし、つい最近の日本のデータから、それを突きつけられると、現実のことととして襟を正された思いがしませんか?

思い返せば、コロナ禍の真っ最中に厚労省が出した市民向けの救急蘇生法の指針でも、小児蘇生では人工呼吸を実施するように、と書かれていました。(成人蘇生では人工呼吸はしない、と言い切りつつも)

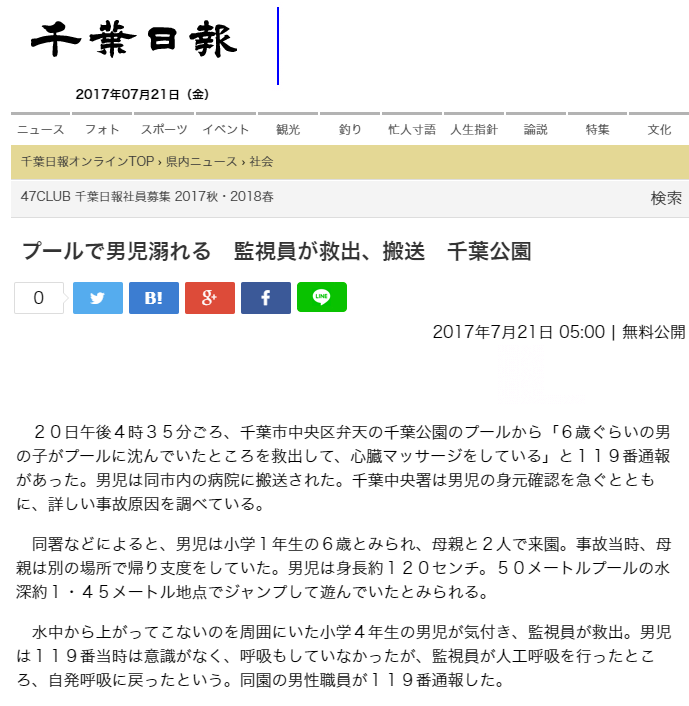

コロナ禍であっても子どもの救命には人工呼吸は欠かせないと国が言っていたにも関わらず、成人蘇生に適応される「人工呼吸はしない」という部分が切り取られて独り歩き。

そして、大人でも子どもでも人工呼吸はしない、という誤った認識が定着してしまった現状。

これは、救命法指導員の誤った認識が、そうした世論を作ってしまった部分があるのではないでしょうか?

事実、救命法の指導員の多くは、小児蘇生を知らずに蘇生科学的に大人と子どもが違うということすら知らずに教えているケースが多いです。(今でもそうじゃないでしょうか?)

この論文のイントロダクションで先行研究の検討がされています。

2008年にアメリカ心臓協会(AHA)が、目撃のある成人心停止のバイスタンダー対応に限局して提唱した Hands only CPR が認知されるようになってから、成人/小児問わず、人工呼吸併用型のフルサイズのCPRの実施率が減少していることが報告されています。

そこに台頭したコロナ禍によって「人工呼吸はしない」というのが、傷病者年齢を問わずすっかり定着。

そしてコロナを過ぎた今もその傾向が残っており、人工呼吸をしないことの弊害は一過性のものではなく、恒久的なものになってしまっている現実が、今回の研究で明らかになりました。

家族によるCPRの実施、人工呼吸の実施も減っている

コロナによって蘇生法の実施に影響が出たのは「感染」が問題になったからです。

人工呼吸が欠かせない小児蘇生。そのバイスタンダーになるのは家族であることが多いであろうことは想像に固くありません。

家族間であれば、感染はほぼ問題になりません。

ですから、コロナ禍でも自分の子どもを救うには人工呼吸も練習して実施できるようにしましょう、となるはずですが、実際のところそのような教育はされずに、十把一絡げで人工呼吸不要路線となってしまいました。

胸骨圧迫のみの CPR と死亡率の増加の関連性は、家族による CPR 実施においても同様の傾向が見られ、これは由々しき重大な問題であると指摘しています。

In our study, CO-CPR was also associated with a higher risk of mortality in children one to 17 years old and those with non-cardiac arrest, particularly in the overall and pre-COVID-19 analyses. A similar trend was observed when the bystander was a family member, with RB-CPR significantly decreasing in the pandemic era, which is especially relevant for younger children who often rely on family members as bystanders.

まとめ

蘇生科学シンポジウムの壇上で論文筆者の小原先生は言っていました。

「胸骨圧迫のみの蘇生法の定着によって子どもに不利益が生じている」

「人工呼吸をしない傾向は、コロナが終わった今も戻ってない」

フロアからコメントに立った日本蘇生協議会 代表理事 の坂本先生はこんな発言をしていました。

「胸骨圧迫のみの蘇生法をガイドラインに取り込んだときは、それまでは何もできなかった層にアプローチするためだった。これにより人工呼吸を含めたフルサイズの蘇生法の実施を減らしていけないという点は確認していた。しかし、結果的に、皆、易きに流れてしまった」

よかれと思って始めたことでも、それが正しく伝わらず、部分的に不利益が生じてしまっているという現実。

これが今回の論文で明白となりました。

伝える責任、情報拡散する責任

正しい理解を伝えるはずの医学教育者や蘇生法指導員は、この日本の実態を踏まえた「反省」と向き合い、今後の指導活動に活かしていってほしいと考えています。

これは命に関わる指導を行う人の責務です。

また、SNSでは、指導員でもないない人が、聞きかじりの中途半端な情報を拡散したことが、誤った認識の定着、一般市民の世論形成に影響していることも見逃せません。

命に関わる情報、善意からそれを拡散しているのだと思いますが、結果的には、子どもの救命率を下げることにつながったという事実。

この重さを理解してほしい、強く願います。

関連ブログ記事